IWAES II - Integrative Betrachtung einer nachhaltigen Wärmebewirtschaftung von Stadtquartieren

Knapp 30 % des deutschen Primärenergieverbrauchs – größtenteils fossile Energieträger – wird für die thermische Gebäudeversorgung verwendet. IWAES setzt hier an und nutzt für die Versorgung eines Stadtquartiers mit Wärme bzw. Kälte thermisch aktivierte Abwasserkanäle, welche als Wärmesenke und -quelle sowie als Wärmenetz zwischen den Nutzern agieren. Die bisher theoretisch entwickelten Ansätze zur Bemessung und Implementierung werden nun in Reallaboren erprobt und es werden unter Einsatz des fortentwickelten Simulationsmodells Bemessungshilfen abgeleitet. Ferner wird das Konzept auf weitere Quartierstrukturen übertragen und die Anwendung für repräsentative Modellquartiere demonstriert.

Die zweite Phase der BMBF-Fördermaßnahme "Ressourceneffiziente Stadtquartiere für die Zukunft (RES:Z)" geht zu Ende. Wir sprechen mit Till Kugler (Institut für Geotechnik, Universität Stuttgart) im Interview über die Ergebnisse des Projekts IWAES II.

Till Kugler, Institut für Geotachnik, Universität Stuttgart) Quelle: Till Kugler

Till Kugler, Institut für Geotachnik, Universität Stuttgart) Quelle: Till Kugler

Was sind die wichtigsten Ergebnisse Ihres Projekts? Welche Ziele haben Sie erreicht?

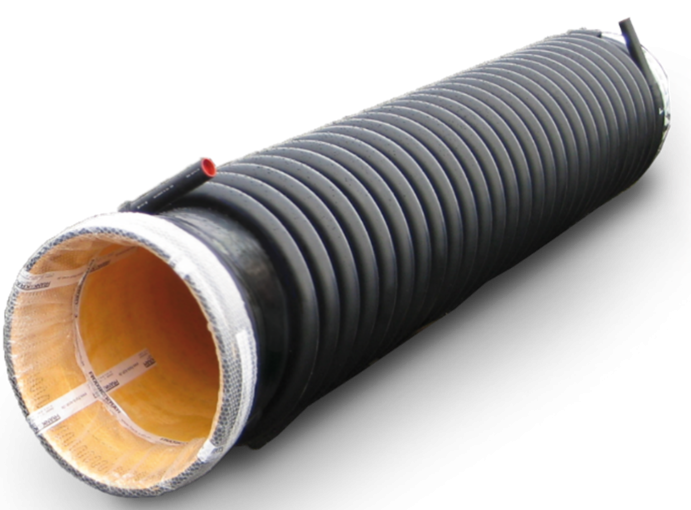

In IWAES II haben wir uns die Frage gestellt, wie thermische Energie aus Abwasser gewonnen und genutzt werden kann. Dabei soll der Abwasserkanal selbst als Absorber fungieren, sodass keine zusätzlichen Absorberelemente wie ein Rinnenabsorber oder ähnliche Komponenten erforderlich sind. Unsere Antwort darauf ist der „Hybridkanal": Ein Abwasserkanal, der durch an der Kanalaußenseite helikal angebrachte Absorber sowohl dem Abwasser als auch dem umgebenden Boden thermische Energie entziehen und zuführen kann. Dadurch eignet sich der Kanal sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen. Unser Hauptziel war es, den Hybridkanal, den wir in der ersten Projektphase analytisch und numerisch unter-sucht hatten, im Realmaßstab umzusetzen und in der Anwendung zu erproben. Zu diesem Zweck haben wir unser numerisches Simulationsmodell des Hybridkanals mit realen Messungen validiert. In einem zweiten Schritt haben wir dann auf Basis parametrischer Simulationen Bemessungshilfen für die Anwendungs-praxis entwickelt. Diese ermöglichen es, das energetische Potenzial eines solchen Systems bereits in der Vorplanung zu ermitteln. Zudem haben wir die planerischen und gesellschaftlichen Hürden bei der Implementierung eines solchen Systems untersucht und Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese überwunden werden können. Bei Interviews mit verschiedenen Interessengruppen zeigte sich, dass die Bereitschaft zur Umsetzung des Konzepts und zur Nutzung erneuerbarer Energien allgemein hoch ist. Allerdings mangelt es an fachkundigem Personal und effizienten Betreibermodellen. Daher haben wir auch ermittelt, welche Betreibermodelle sich am besten für verschiedene Siedlungsstrukturen und Gemeindegrößen eignen.

Was war auf dem Weg dorthin besonders wichtig?

Zur Validierung des numerischen Modells wurden Reallabore benötigt, also ein in Betrieb befindlicher Hybridkanal, an dem alle für den Abgleich des Modells notwendigen Parameter gemes-sen werden konnten. Daher hatte die schnelle Fertigstellung der Reallabore höchste Priorität. Das erste Reallabor war ein Hybridkanal, der den Abfluss eines Sees zu einer Turbine leitet. Da es sich mehr als 300 km entfernt von uns befindet, musste eine zuverlässige Messeinrichtung samt Stromversorgung und Datenspeicherung entwickelt werden. Als die ersten Messergebnisse einige Tage nach der Einrichtung ausgelesen werden konnten und die Werte plausibel waren, war dies ein wichtiger Meilenstein für uns.

Das zweite Reallabor bestand aus einem erdgebetteten Hybridkanal, der etwa vier Meter lang ist. Diesen haben wir in unserer Versuchshalle in einer Versuchsgrube installiert und mit Messtechnik ausgestattet. Hierfür mussten thermohydraulische Komponenten entwickelt werden, die sowohl das Absorberfluid als auch das Abwasser hinsichtlich Temperatur und Abflussmenge simulieren.

Zudem war es erforderlich, Messtechnik zu entwickeln und zu installieren. Der Hybridkanal wurde, wie in der Praxis auch, in einem Sandbett verbaut, für das circa 30 Tonnen Sand händisch eingebracht werden mussten. Auch hier funktionierte alles wie geplant, und die Messergebnisse stimmten mit den numerischen Prognosen überein. Das war ein sehr erfreuliches Ergebnis, da hierdurch die Qualität des numerischen Simulationsmodells als Prognose- und Übertragungs-modell bestätigt werden konnte, ohne dass Anpassungen oder Modifikationen erforderlich wurden.

Als besonders gewinnbringend erwies sich, dass das Thema den „Zahn der Zeit" trifft und einige Studierende ihre Abschlussarbeiten über die Reallabore verfassten. Die Absolvent:innen waren so motiviert, dass ihre Ergebnisse erfolgreich in das Projekt einfließen konnten. Einige von ihnen sind nun auch beruflich im Bereich der Geothermie tätig, was den Erfolg des Projekts zusätzlich unterstreicht.

Bei der Formulierung des Forschungsantrags wurde der Ablauf der Forschung detailliert geplant. Es wurden Zeitpläne erstellt und Arbeitspakete mit klar zugeordneten Zuständigkeiten definiert. Im Verlauf von Projekten nehmen die Dinge jedoch oft unerwartete Wendungen, die im Vorfeld nicht absehbar sind - so auch bei IWAES II. Um erfolgreich mit diesen ständigen Veränderungen umzugehen, ist eine gute Zusammen-arbeit im Team unerlässlich. In unserem Projekt hat sich die Interdisziplinarität der Teammitglieder als besonders vorteilhaft erwiesen. Oft haben gerade die „fach-fremden" Teammitglieder durch ihre externe Perspektive den entscheidenden Hinweis zur Lösung geliefert.

Es zeigte sich auch, dass wir die Sichtbarkeit des Projekts erheblich steigerten, indem wir aktiv an Konferenzen teilnahmen. Der Austausch mit externen Fachleuten brachte wertvolle Fragen und neue Ansätze, die häufig entscheidende Hinweise für die Weiterentwicklung des Projekts lieferten. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war unser Stakeholder-Workshop im Oktober 2024. Wir wollten möglichst viele Ergebnisse präsentieren und haben uns daher intensiv darauf vorbereitet.

Wie können Anwender:innen Ihre Ergebnisse nutzen?

Mit unseren Bemessungshilfen und dem innovativen Konzept „Hybridkanal" ist es möglich, das energetische Potenzial der Kanalisation bereits in der Vorplanung der Siedlungswasserwirtschaft abzuschätzen. In bestehenden Konzepten und Handlungsleitfäden liegt der Fokus allein auf der Nutzung von Abwasserthermie durch innenliegende Rinnenabsorber. Diese können üblicherweise erst ab einem Trockenwetterabfluss von 5 bis 10 Litern pro Sekunde eingesetzt werden, da bei geringeren Abflussmengen das thermische Potenzial des Abwassers als zu gering angesehen wird.

Bei dem von uns entwickelten Hybridkanal kommen jedoch außenliegende Absorber zum Einsatz, die sowohl dem Abwasser als auch dem Erdreich thermische Energie entziehen. Der tatsächliche wirkende Wärmestrom sieht so aus, dass primär dem Erdreich und der Kanalluft thermische Energie entzogen wird, während das Abwasser dieses permanent thermisch regeneriert. Dadurch kann selbst dann thermische Energie gewonnen werden, wenn wenig oder kein Abwasser fließt. In Phasen mit hohem Abwasserfluss kann das Erdreich wiederum thermisch regeneriert werden. Der Hybridkanal erzeugt somit grundlastfähige thermische Energie, die unabhängig von der Dauer der Nutzung ist.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Hybridkanals ist, dass die außen angebrachten Absorber den inneren Querschnitt des Abwasserkanals nicht reduzieren. Dies ermöglicht die effektive Nutzung des Hybridkanals auch bei kleinen Nenndurchmessern des Abwasserkanals, also bei geringen Abwassermengen. Der Hybridkanal ist dem Einsatz eines konventionellen Rinnenabsorbers also in vielerlei Hinsicht überlegen, kann aber auch mit diesem kombiniert werden. Der Hybridkanal eignet sich daher besonders für die thermische Versorgung dezentraler Nutzender, insbesondere in ländlicheren Gebieten. Bereits die Verwendung des Hybridkanals als Abflussrohr eines Einfamilienhauses ermöglicht es, etwa 20 Prozent des Raumwärmebedarfs zu decken. Diese Erkenntnisse sowie die entwickelten Bemessungshilfen sind in dem erarbeiteten Handlungsleitfaden enthalten.

Was aus dem Projekt bleibt Ihnen besonders im Gedächtnis?

Das Reallabor in der Versuchshalle musste aufgrund der komplexen Pumpensteuerung rund um die Uhr betreut werden, sodass wir häufig mit Schlafsäcken am Versuchsstand übernachteten. Diese unbequemen Nächte waren jedoch eine starke Motivation, die Pumpensteuerung so zu optimieren, dass eine permanente Überwachung nicht mehr erforderlich war.