CDRterra: Forschung von Methoden zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre – Carbon Dioxide Removal (CDR)

Zur Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2045 muss der Atmosphäre dauerhaft CO₂ entzogen werden. Die BMFTR-Fördermaßnahme CDRterra erforscht politische, ökologische, technische und gesellschaftliche Fragen zu CDR-Methoden an Land.

Im Pariser Übereinkommen von 2015 wurde das Ziel festgelegt, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau zu beschränken und „Anstrengungen zu unternehmen", den Anstieg sogar auf 1,5 °C zu begrenzen. Europa soll bis 2050 „klimaneutral" sein. Deutschland strebt die Treibhausgasneutralität bis 2045 an. Nach heutigem Wissensstand wird es jedoch auch in Zukunft CO2-Emissionen geben, die unvermeidbar oder nur sehr schwer vermeidbar sind – beziehungsweise für deren Vermeidung entsprechende Maßnahmen zu kostenintensiv sind. Diese Emissionen fallen zum Beispiel in der Landwirtschaft, manchen Industriezweigen und der Abfallwirtschaft an und müssen künftig durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden. Unterstrichen wird dies durch den Sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC, der besagt: Neben der drastischen Reduktion von Treibhausgasemissionen werden auch sogenannte „negative Emissionen" benötigt werden, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C oder 2 °C zu begrenzen. Negative Emissionen bedeuten das aktive Entziehen von CO2 (Carbon Dioxide Removal, CDR) aus der Atmosphäre und dessen langfristige Speicherung.

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) investiert bereits seit 2021 mit der Fördermaßnahme CDRterra in die Forschung rund um CDR. Denn viele Fragen der Machbarkeit und Umsetzungsbedingungen der unter dem Begriff „CDR" geführten Technologien und Ansätze sind noch nicht ausreichend erforscht. Ziel der ersten Phase von CDRterra (2021-2025) ist es, terrestrische CDR-Methoden hinsichtlich großskaliger Machbarkeit sowie Wechselwirkungen mit anderen Nachhaltigkeitszielen und komplexen Wirkungszusammenhängen im Erd- und Klimasystem zu erforschen. Darüber hinaus strebt CDRterra eine vergleichende Analyse und eine Bewertung der verschiedenen CDR-Methoden an. Die zehn Verbundprojekte erforschen sowohl einzelne CDR-Methoden als auch übergreifende Fragen zu politischer und institutioneller Machbarkeit, gesellschaftlicher Akzeptanz sowie Ethik. Damit sollen Grundlagen für forschungs- und klimapolitische Entscheidungen – auch über Investitionen in die Entwicklung oder die Regulierung eines Einsatzes von CDR-Methoden – verbessert werden.

Auch wenn die Potenziale dieser Methoden noch näher untersucht werden müssen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die realisierbaren Mengen nur einem kleinen Teil jetziger Emissionen entsprechen werden. Ambitionierter Klimaschutz durch die Reduktion von Treibhausgasemissionen sowie Anpassung an den erwarteten Klimawandel müssen daher weiterhin höchste Priorität haben.

CDRterra Phase II – Weiterentwicklung und Fortsetzung der CDR-Forschung

Das BMFTR fördert die Forschungsprojekte der ersten Phase mit insgesamt rund 21 Millionen Euro. Für CDRterra II stellt das Ministerium künftig zusätzliche Fördermittel bereit und wird Forschungsprojekte in drei Bereichen fördern:

- Grundlagenorientierte Forschung zu einzelnen landbasierten CDR-Methoden: Einerseits sollen Wissenslücken zu einzelnen, bereits bekannten CDR-Methoden identifiziert und geschlossen werden. Andererseits sollen neuartige, noch unbekannte Methoden und Ansätze zur Diversifizierung eines Methodenportfolios entwickelt werden.

- Begleit- und Syntheseforschung, Transfer: Ein Forschungsvorhaben soll die Vernetzung aller Projekte koordinieren, den Wissenstransfer stärken, einen forschungsbegleitenden Diskurs und die Kommunikation mit Akteuren in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gestalten, eine übergeordnete Synthese und Gesamtbewertung von CDR-Methoden erarbeiten und konkrete Handlungsempfehlungen für klimapolitische Entscheidungstragende erarbeiten.

- Querschnittforschung: Übergreifende Themen und Aspekte, die für eine Gesamtanalyse von besonderer Bedeutung sind, sollen vertieft erforscht werden. Dazu gehören beispielsweise Fragen zu Marktmechanismen, Infrastruktur, Governance als auch gesellschaftlicher Annahme und Akzeptanz.

CDRterra – Phase I im Detail

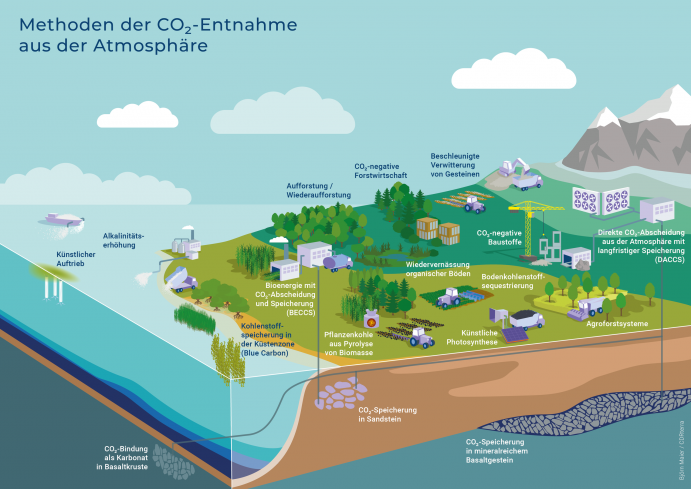

Die Forschungsprojekte untersuchen folgende CDR-Methoden:

- Direkte Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre mit anschließender langfristiger Speicherung des Kohlenstoffs (Direct-Air-Capture and Carbon Storage – DACCS),

- Biokohle und Pyrolyse von Biomasse (biochar),

- beschleunigte Verwitterung von Gesteinen (enhanced weathering),

- erhöhte Kohlenstoffspeicherung im Boden,

- Bioenergie mit anschließender Abscheidung und Speicherung des CO2 (Bioenergy with Carbon Capture and Storage – BECCS),

- Aufforstung und Wiederaufforstung (afforestation/reforestation) sowie forstwirtschaftliche Maßnahmen,

- CO2-negative Baustoffe (Carbon Capture and Utilization, CCU)).

Neben den Forschungsprojekten wird auch ein Begleit- und Synthesevorhaben, „CDRSynTra", zur übergreifenden Analyse der im gesamten Programm gesammelten Erkenntnisse gefördert. Das Vorhaben entwickelt Lösungen für den Transfer von Wissen in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft und bildet die zentrale Schnittstelle zur Forschungsmission „Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung" der Deutschen Allianz Meeresforschung (CDRmare).

Ergebnisse der ersten Forschungsphase: Link zur CDRterra-Projektseite

Beitrag zur Hightech Agenda Deutschland und zur FONA-Strategie

Die Fördermaßnahme CDRterra leistet einen Beitrag zur “Hightech Agenda Deutschland“ der Bundesregierung, darin vor allem im strategischen Forschungsfeld „Meeres-, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung“ – sie gehört zu den Vorhaben, die die Grundlage für eine neue wirtschaftliche Dynamik durch leistungsfähige Technologien für Negativemissionen (CDR) und Klimaneutralität schafft. Weiterhin trägt CDRterra zum Handlungsfeld 1 „Treibhausgase vermeiden und mindern“ im Ziel 1 der „Strategie für die Forschung zur Nachhaltigen Entwicklung (FONA-Strategie) – Klimaziele erreichen“ bei.

FORSCHUNGSPROJEKTE der ersten Förderphase

Nachrichten zur Maßnahme

Zuletzt geändert am