Ergebnisse der Fördermaßnahme "Stadtklima im Wandel"

Die Folgen des Klimawandels, wie zum Beispiel ausgedehnte Hitzeperioden, starke Unwetter oder Hochwasser, haben weitreichende Auswirkungen auf städtische Räume und Infrastrukturen. Die Konsequenz: Städte müssen sich noch besser auf den Klimawandel vorbereiten.

Dabei sind Städte häufiger ein Ort von Zielkonflikten, etwa zwischen Siedlungsdruck und Klimaanpassung. Denn einerseits erhöht sich der Anteil bebauter Flächen durch den steigenden Siedlungsdruck, andererseits gibt es Bemühungen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit mehr Freiflächen und Begrünungen. Auch die Reduzierung der Luftschadstoffbelastung ist für viele Städte eine Herausforderung.

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Stadtklima im Wandel" haben sich Forschende sieben Jahre (2015-2023) eingehend mit der Belastung der Städte in Deutschland durch Hitze, Stürme und Luftschadstoffe beschäftigt. Ziel war es, Städten ein wissenschaftlich fundiertes, praxistaugliches Instrumentarium für das Messen von Stadtklima-Belastungen an die Hand zu geben. Nur mit einer genau erfassten Datengrundlage sind Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Luftreinhaltung auch effektiv. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam mit zukünftigen Anwendern, wie etwa Kommunalverwaltungen, ein neues Computermodell für die Stadtklimamodellierung konzipiert, das bis auf die Ebene von Gebäuden hin Belastungen berechnen kann.

Methodisches Vorgehen

Zunächst wurde das Grundgerüst für das digitale Stadtklima-Simulations-Modell „PALM-4U" entwickelt. Wichtige Meilensteine waren dabei, die Anforderungen der Praxis an ein solches Modell herauszuarbeiten, mehrere Messkampagnen an verschiedenen Orten in der Stadt Berlin durchzuführen sowie eine erste Version des Modells zu veröffentlichen. Darauf aufbauend haben die Projektteams das Stadtklimamodell zu einem gut anwendbaren Produkt weiterentwickelt, das die Bedürfnisse von Kommunen und anderen Anwendern in der Forschung und in der Praxis erfüllt.

Hierfür wurden insbesondere eine vollständige Evaluierung des Modells und verschiedene Weiterentwicklungen, eine praxisorientierte Nutzeroberfläche sowie unterschiedliche Tests für Praxisanwendungen durchgeführt.

Ergebnisse der Fördermaßnahme "Stadtklima im Wandel"

Das neu entwickelte Simulationsmodell PALM-4U ermöglicht es nun Städten, (Extrem-)Wetter und Klima bis auf die Gebäudeebene hin zu simulieren. So können Städte berechnen, wie stark Stadtteile durch Hitze und Luftschadstoffe belastet werden und wie Klimaanpassungsmaßnahmen wirken. Das Modell ermöglicht es, im Vorhinein zu prüfen, wie sich konkrete Bauvorhaben auf Überwärmungseffekte und Kaltluftströmungen auswirken werden. So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Planungsvarianten für Gebäude simulieren. Auf diese Weise können schon in der Stadtplanung konkrete Empfehlungen zur Optimierung der Klimaanpassung gegeben werden, beispielsweise für die Gebäudestellung, bei der Versiegelung von Flächen und der Begrünung durch Baumpflanzungen. Die effektive Wirkung von Klimaanpassungsmaßnahmen kann auf diese Weise quantitativ bestimmt werden – dies ist ein deutlicher Fortschritt zu den bisher vorherrschenden, lediglich qualitativen Grundannahmen in Planungsverfahren.

Das PALM-4U-Stadtklimamodell kann entsprechend zur Unterstützung kommunaler Ämter und Behörden in den Bereichen Umwelt, Klimaschutz, Freiraumplanung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Wohnen, Verkehrsplanung und Gesundheit eingesetzt werden. Auch weitere Akteure der Stadtplanung, wie Architekten und Verbände, nutzen das Modell. Nicht zuletzt wird es in der internationalen Stadtklimaforschung verwendet und weiterentwickelt, um die Effektivität von Klimaanpassungsmaßnahmen zu erhöhen.

Wie funktioniert das Stadtklimamodell "PALM-4U"?

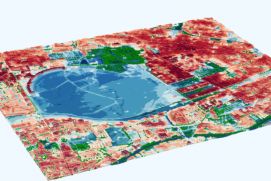

Technisch berücksichtigt das Simulationsmodell PALM-4U alle urbanen Oberflächen wie Bäume, Straßen und Wasserflächen und berechnet zum Beispiel Windströmungen, Temperaturverteilungen sowie Luftchemie- und Feinstaub-Verteilungen.

Das „PALM-4U"-Modell stellt für die Simulationen sogenannte digitale Multiagentensysteme zur Verfügung, so dass die Auswirkungen von Hitze und Feinstaub für Personen, die sich im Stadtgebiet bewegen, einzeln berechnet werden können.

Das Stadtklimamodell kann auch mit verschiedenen regionalen Klimamodellen gekoppelt werden. Das Modell steht in zwei Varianten zur Verfügung, erstens für extrem hochauflösende Simulationen (Large Eddy Simulationen; LES) sowie zweitens auch für rechenressourcen-sparende Simulationen (Reynolds-Averaged Navier Stokes; RANS). Das Modell ist insgesamt für sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet – dies haben wissenschaftliche Evaluationen mit großen Messkampagnen, die mit innovativen Messgeräten in der Fördermaßnahme durchgeführt wurden, gezeigt.

Für die Anwender aus der Praxis, wie Kommunalverwaltungen, wurde extra eine webbasierte Nutzeroberfläche entwickelt. Die Oberfläche stellt einen grafischen Zugriff auf das Modell zur Verfügung, mit der viele Anwendungen interaktiv simuliert werden können. In wenigen Schritten können zum Beispiel die unterschiedlichen Auswirkungen auf lokale Hitzeeffekte von unterschiedlichen stadtplanerischen Konzepten, wie z.B. bei der Gebäudeform oder -stellung, verglichen werden.

Praxistransfer an Kommunen, Unternehmen und Dienstleister

Der Transfer in die Praxis von PALM-4U ist gelungen: Unternehmen, Dienstleister und Kommunalverwaltungen in vielen Kommunen in Deutschland setzen die Stadtklima-Software bereits ein, um effektive Klimaanpassungsmaßnahmen planen zu können. Dazu zählen zum Beispiel die Städte Berlin und Dresden.

Des Weiteren setzt die ENERCON GmbH, der größte deutsche Hersteller von Windenergieanlagen, das Simulations-Modell in der Standortbewertung für Windenergieanlagen ein. PALM-4U ist auch ein deutscher Beitrag, mit dem globale Verantwortung für die Anpassung an den Klimawandel wahrgenommen wird: Die Stadtklima-Software wird bereits in Partnerländern, wie zum Beispiel den USA, angewendet.

Anwender in Kommunen und der Praxis werden durch das Climate Service Center GERICS und das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP mit der Plattform PALM-4U HUB (der grafischen Nutzeroberfläche) und Schulungsangeboten, sowie dem Deutschen Wetterdienst (DWD), GEO-NET Consulting und durch weitere Anbieter von Dienstleistungen rund um die Plattforum unterstützt.

Das Computermodell PALM-4U kann bei der Universität Hannover kostenfrei heruntergeladen werden.

Über die Fördermaßnahme "Stadtklima im Wandel"

Die Arbeiten der Fördermaßnahme „Stadtklima im Wandel" (Urban Climate Under Change; [UC]²) waren in beiden Förderphasen in Modulen organisiert, die sich den Teilaspekten Modell-Entwicklung, Modell-Evaluierung und wissenschaftliche Anwendung sowie Praktikabilität und Verstetigungsstrategie gewidmet haben.

Dafür haben die Verbundvorhaben MOSAIK, 3DO, KlimaPrax und UseUClim in der ersten Phase mit insgesamt 30 Teilprojekten sowie die Verbundvorhaben MOSAIK-2, 3DO+M, ProPolis in der zweiten Phase mit insgesamt 25 Teilprojekten zusammengearbeitet.

Die Fördermaßnahme "Stadtklima im Wandel" wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für sieben Jahre mit rund 28 Millionen Euro finanziert.

Nachrichten zur Maßnahme

Zuletzt geändert am